Les chalets sur pilotis de Gruissan

- Par Naturellement Français

- Le 26/04/2016

- 0 commentaire

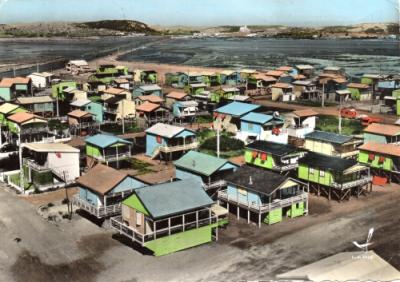

Ces petits chalets sur pilotis sont l’héritage des pratiques locales. Toléré par l’administration, cet ensemble architectural unique en France résulte de l’aménagement du territoire par les "autochtones".

Avec ce billet, nous vous faisons découvrir un site atypique que nous aimons particulièrement dans le sud de la France.

Un article adapté à chaque niveau vous aidera à améliorer votre compréhension de l'écrit.

Pour les DÉBUTANTS, cliquez ici.

Au menu :

un article court accompagné d'un document audio ;

quelques définitions pour mieux comprendre ;

des objectifs de communication : décrire un objet et localiser un objet ;

des objectifs grammaticaux : l'imparfait et le pronom "Y".

Niveau INTERMÉDIAIRE, c'est par ici.

Au menu :

un article un peu plus long avec davantage de vocabulaire ;

quelques définitions pour mieux comprendre la vie aux chalets.

N'hésitez pas à jeter un œil dans la rubrique "avancé" pour étudier les marqueurs de temps et les articulateurs logiques.

Les AVANCÉS, c'est par là.

Au menu :

un texte un peu plus long... ;

un coup de pouce sur les marqueurs de temps et les articulateurs logiques ;

quelques mots sur le passé simple pas si simple...

Bon voyage à tous au cœur des chalets.

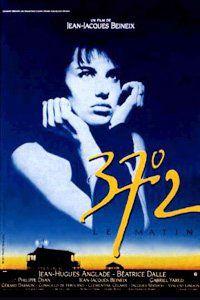

Prolongez le bon temps avec quelques photos et un aperçu du film 37.2°C le matin de Jean-Jacques Beineix.

Côté civilisation.

Les chalets sur pilotis de Gruissan - Niveau débutant

Les chalets sur pilotis sont des maisons en bois. Ils se situent au bord de la mer, sur la plage de Gruissan.

Avant, les pêcheurs utilisaient ces petites maisons pour leur travail. Ils y dormaient et y rangeaient leurs filets et leurs cannes à pêche.

Fin 1800, les temps changent. La plage devient un endroit pour se reposer le week-end. Les familles apprécient la côte méditerranéenne. Elles y viennent pour nager et partager du bon temps. Les maisons de pêcheurs vont donc se transformer en petits chalets de vacances.

En 1899, une forte tempête détruit les chalets. Les habitants de Gruissan les reconstruisent sur pilotis pour les protéger de l’eau.

Aujourd’hui, il y a environ 1400 chalets à Gruissan. Ils inspirent beaucoup d'artistes parce qu'ils se trouvent dans un environnement naturel exceptionnel. Certaines personnes y habitent toute l'année. D'autres y viennent pour les vacances.

Ce site est unique en France. Venez voir les chalets sur pilotis, ils sont magiques.

Côté VOCABULAIRE :

une maison sur pilotis : maison construite en hauteur sur une structure en bois.

le bois : un arbre est en bois.

la plage : c'est le sable le long de la mer.

un pêcheur : c'est une personne qui pêche. Elle attrape du poisson dans la mer avec une canne à pêche ou un filet.

ranger : mettre en ordre.

un endroit : une place déterminée, un lieu.

se reposer : arrêter de travailler pour se relaxer.

une tempête : vent très violent.

détruire : faire disparaître. construire : contraire de détruire. C'est créer, fabriquer. Reconstruire, c'est créer une 2nde fois.

protéger : défendre d'un danger.

Côté COMMUNICATION :

Décrire un objet :

Pour expliquer en quoi est fait un objet, on utilise l’expression « être EN + matière »

Il est en bois ; en papier ; en carton ; en plastique ; en fer ; en or ; en argent ; en coton ; en terre….

Les chalets sont en bois.

Localiser un objet :

Il existe différents verbes pour localiser un objet. "se situer"; "être"; "se trouver"; "être localisé".

Les chalets se situent au bord de la mer.

Les chalets sont sur la plage.

Les chalets se trouvent à Gruissan.

Les chalets sont localisés dans le sud de la France.

Côté GRAMMAIRE :

L'imparfait

Utilisation

L'imparfait est utilisé pour parler des souvenirs ou des habitudes passées.

Voici des expressions souvent utilisées pour décrire une situation passée différente de celle d'aujourd'hui : avant, autrefois, à cette époque-là...

exemple : Avant, les pêcheurs dormaient dans les chalets.

Formation

Comme base verbale, on utilise le radical du présent de l'indicatif à la 1ère personne du pluriel et on ajoute les terminaisons suivantes : -AIS, -AIS, -AIT, -IONS, -IEZ, -AIENT.

exemple :

faire ⇒ présent : nous faisons ⇒ base verbale : "fais-"⇒ imparfait : je faisais,

tu faisais, il faisais, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient.

Exception: pour le verbe "être" la base verbale est "ét-"

Côté GRAMMAIRE :

Le pronom complément Y

Exemples :

Ils dormaient dans les petites maisons en bois. ⇒ Ils y dormaient.

Ils rangeaient leurs filets dans les petites maisons.⇒ Ils y rangeaient leurs filets.

Elles viennent sur la côte. ⇒ Elles y viennent.

Elles habitent dans les chalets à l'année. ⇒ Elles y habitent à l'année.

Explication :

Le pronom complément Y est utilisé pour éviter la répétition. Il remplace un complément de lieu, c'est-à-dire un complément qui indique une localisation, un endroit. (où?) Le complément de lieu est souvent introduit par les prépositions : à, chez, sur, sous, dans...

Les chalets de Gruissan-plage - Niveau intermédiaire

Ces petits chalets sur pilotis* sont l’héritage* des coutumes locales ce qui crée un ensemble architectural atypique* en France.

D’abord, ce sont les pêcheurs qui ont bâti* de petites cabanes* au bord de la mer. Elles étaient exploitées pour y entreposer* leur matériel ou y dormir.

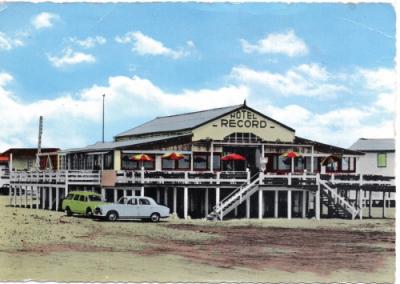

A la fin du XIXème siècle, prendre un bain de mer est devenu une nouvelle mode. Alors, pour accueillir les baigneurs* narbonnais, de petites cabines* et un restaurant ont remplacé les cabanes de pêcheurs.

Cependant, en 1899, une forte tempête et une inondation ont détruit les constructions. Pour mieux protéger les futurs abris* de vacances, il a donc été décidé d’une part, de réaménager le littoral avec une digue* et d’autre part, de repenser l’architecture des habitations. Ainsi, des chalets rudimentaires*, faits de matériaux de récupération, ont été construits sur pilotis pour les préserver de la montée des eaux.

Dans les années 30, l’ambiance conviviale et familiale de cette petite station balnéaire où chacun menait une vie simple dans un cadre naturel exceptionnel a attiré de plus en plus les estivants* de la région.

Mais, pendant la 2nde guerre mondiale, les Allemands qui occupaient le territoire ont rasé les petites baraques* et interdit la plage pour des raisons de défense.

Les « chaletains » très attachés à leur patrimoine*, dès la fin de la guerre, ont bâti de nouveaux chalets dans le même style que les précédents. Ils ont ajouté un peu de confort avec l’eau et l’électricité. Ils ont su protéger cet endroit magique en s’opposant et en résistant à un vaste* projet de réaménagement touristique qui prévoyait une nouvelle fois la destruction des petites habitations dans les années 60.

Aujourd’hui, quelques constructions ne respectent plus l’esprit d’autrefois. Cependant, le charme persiste et se trouve renforcé* par une règle qui interdit aux habitants de clôturer* leur propriété. Aucune barrière ou haie ne vient briser* l’espace. C’est dans cette ambiance originale, au bord de la Méditerranée, que nous pouvons apprécier un moment de promenade en toute liberté.

Côté VOCABULAIRE

une maison sur pilotis : maison située au bord de la mer, d’un lac ou d’une rivière, construite en hauteur sur une structure, traditionnellement en bois, pour la protéger de l’eau.

un héritage : valeurs ou biens transmis par les générations précédentes.

atypique : différent de l'habituel, de la norme.

bâtir : construire.

une cabane : petite maison, le plus souvent en bois ou en matériaux légers.

entreposer : stocker.

un baigneur : personne qui se baigne. Se baigner : être dans l'eau, prendre un bain.

une cabine : petite construction où on peut s'isoler. La cabine de plage permet de se changer avant d'aller se baigner. Il existe aussi dans les magasins des cabines d'essayage.

un abri : lieu où on peut se protéger.

une digue : construction qui retient l'eau.

rudimentaire : très simple, peu développé.

un estivant : personne qui passe ses vacances d'été dans un lieu de villégiature.

une baraque : bâtiment en planches.

un patrimoine : richesse, ensemble des biens reçus en héritage.

vaste : large, très grand.

renforcer : rendre plus fort, plus intense.

clôturer : mettre une barrière pour entourer sa propriété.

briser : casser.

Les chalets de Gruissan-plage - Niveau avancé

Ces petits chalets sur pilotis sont l’héritage des pratiques locales. Toléré par l’administration, cet ensemble architectural unique en France résulte de l’aménagement du territoire par les "autochtones".

A l’origine, les pêcheurs bâtirent de petites cabanes sur le littoral pour y entreposer leur matériel ou y dormir.

Puis, à la fin du XIXème siècle, puisque prendre un bain de mer devint tendance, de petites cabines et un établissement pour se restaurer remplacèrent les cabanes de pêcheurs pour accueillir les baigneurs narbonnais.

Cependant, en 1899, une forte tempête et une inondation détruisirent ces constructions. Il fut donc décidé de réaménager le littoral avec une digue pour mieux protéger les futurs abris de vacances et d’adapter ces derniers aux éléments environnants. Ainsi, des chalets rudimentaires, faits de matériaux de récupération, furent construits sur pilotis afin de les préserver de la montée des eaux.

Dans les années 30, l’ambiance conviviale et familiale de cette petite station balnéaire où chacun menait une vie simple dans un cadre naturel exceptionnel attira de plus en plus les estivants de la région.

Mais, pendant la 2nde guerre mondiale, l’armée occupante, pour des raisons de défense, rasa les petites baraques et interdit la plage.

Les « chaletains » très attachés à leur patrimoine, dès la fin de la guerre, bâtirent de nouveaux chalets dans le même style que les précédents en y ajoutant progressivement une petite note de confort avec l’eau et l’électricité. Par la suite, ils surent protéger cet endroit magique en s’opposant et en résistant à un vaste projet de réaménagement touristique qui prévoyait une nouvelle fois la destruction des petites habitations dans les années 60.

Aujourd’hui, malgré quelques constructions qui ne respectent plus l’esprit d’antan de ces petites merveilles, le charme persiste et se trouve renforcé par une règle qui interdit aux habitants de clôturer leur propriété. Aucune barrière ou haie ne vient fractionner l’espace, comme il se fait dans les pays nord-américains avec le concept Garden City. C’est dans cette ambiance originale, au bord de la Méditerranée, que nous pouvons flâner dans les ruelles de ce village aux parfums d'autrefois, en toute liberté.

Côté CONJUGAISON

Le passé simple

Utilisation

Il s’agit du temps du récit historique, utilisé surtout à l’écrit, en littérature ou par certains organes de presse. A l’oral, il est généralement remplacé par le passé composé.

Il décrit des actions réalisées dans le passé à un moment précis. Ces actions sont uniques et ponctuelles, ou venant interrompre une action ou une situation en cours.

Formation

Nous limiterons notre explication à la 3ème personne du singulier (il, elle, on) et à la 3ème personne du pluriel (ils, elles).

Pour les verbes en –ER

On utilise le radical de l’infinitif auquel on ajoute les terminaisons suivantes : "A" pour la 3ème personne du singulier - "ÈRENT" pour la 3ème personne du pluriel.

attirer : il attira – ils attirèrent

raser : on rasa – elles rasèrent

aller : elle alla – elles allèrent

Pour les verbes en –IR

On utilise le radical de l’infinitif auquel on ajoute les terminaisons suivantes : "IT" pour la 3ème personne du singulier - "IRENT" pour la 3ème personne du pluriel.

finir : il finit – ils finirent

prendre : il prit – ils prirent

Exceptions : mourir (il mourut – ils moururent), courir (courut – coururent), venir (il vint – ils vinrent), tenir (il tint – ils tinrent), lire (il lut – ils lurent)...

Pour les verbes en –OIR -OIRE -AÎTRE -OÎTRE - AIRE -URE

On utilise le radical de l’infinitif auquel on ajoute les terminaisons suivantes : "UT" pour la 3ème personne du singulier - "URENT" pour la 3ème personne du pluriel.

savoir : il sut – ils surent

boire : il but – ils burent

connaître : il connut - ils connurent

Exceptions : faire (il fit – ils firent), voir (il vit – ils virent), s’asseoir (il s’assit – ils s’assirent), naître (il naquit, ils naquirent)...

Les verbes AVOIR et ÊTRE sont irréguliers :

AVOIR : il eut – ils eurent

ETRE : il fut – ils furent

Côté COMMUNICATION

Les marqueurs de temps :

Les marqueurs de temps utilisés dans l’article sont indiqués en italique. Les autres sont des suggestions pour vous aider à construire vos récits.

à l’origine, d'abord, puis, ensuite, alors, par la suite, finalement, enfin...

à la fin du XIXème siècle ; en 1899 ; dans les années 30 ; pendant la 2nde guerre mondiale ; dès la fin de la guerre ; cette année-là ; ce jour-là ; le lendemain ; hier ; aujourd’hui...

il y a ; depuis ; ça fait...

tout à coup ; soudain ; c’est alors...

Voici quelques marqueurs de temps que vous pouvez utiliser pour exprimer une habitude passée, une régularité, ou une durée. Ils seront alors suivis de l'imparfait :

tous les matins ; toujours ; souvent ; de temps en temps ; une fois par an ; jamais ; d’habitude…

autrefois ; avant ; jadis ; en ce temps-là ; à l’époque…

Côté COMMUNICATION

Les articulateurs logiques :

Les articulateurs logiques utilisés dans l’article sont indiqués en italique. Les autres sont des suggestions pour vous aider à construire vos récits.

| Pour exprimer : | J'utilise : |

| la cause | puisque ; car ; comme ; parce que ; étant donné que ; vu que… |

| l'opposition | cependant ; mais... |

| la conséquence | ainsi ; donc ; alors ; aussi ; c’est pour cela que, c’est pourquoi, c’est la raison pour laquelle, par conséquent… |

| le but | afin de ; dans le but de ; en vue de ; de manière à...+ infinitif afin que ; pour que ; de sorte que ; de manière que + subjonctif |

| la concession | malgré ; bien que ; quoique ; en dépit de ; pourtant... |

Côté CIVILISATION

La plage des chalets est un lieu d’inspiration pour de nombreux peintres, photographes, poètes, et écrivains.

En 1986, Jean-Jacques Beineix adapte le roman de Philippe Djian au cinéma et réalise 37°2 le matin, plus connu à l’étranger sous le titre de Betty Blue.

Sorte de road movie, le film immortalise les petits chalets autour de Zorg, chargé de l’entretien des maisons de bois et de Betty, une jeune femme sensuelle, imprévisible, lunatique et incontrôlable. Entre les 2 protagonistes nait une histoire d’amour puissante, pathétique et destructrice.

Zorg « Moi la vie m’endormait. Elle, c’était le contraire. Le mariage de l’eau et du feu, la combinaison idéale pour partir en fumée. »

Hommage à Betty Blue (37°2 le matin)

nature compréhension écrite excursion

Ajouter un commentaire